Gestern hatte ich elektronische Post von der Übersetzerin von “Was würde Google tun” von Jeff Jarvis. Sie beantwortet meine Frage aus dem letzten Artikel meiner “Englisch/Deutsch/Autsch”-Serie, wie die komisch übersetzte Phrase im Buch selbst geheissen hat. Und gleichzeitig lieferte mir damit erneut Material für einen neuen Artikel. Da sage ich herzlich Dankeschön.

Hallo Oliver,

Hier das Jarvis Originalzitat: “Ok, she sold me.” (Im nächsten Satz wird auf Prospers Empfehlung hingewiesen, Darlehen vorsichtshalber zu streuen.)

Hoffe, dir damit geholfen zu haben.

Gruß

Heike Holtsch

PS. Bin gespannt, ob du den Mumm hast, deinen Irrtum zu korrigieren 😉

Worauf ich ihr geantwortet habe, dass sie dennoch falsch liegt. Es mag schon sein, dass es verschiedene Phrasen gibt, die “sold” (also verkauft) in einem negativen Zusammenhang verwenden. “to be sold down the river” hat man zum Beispiel mit amerikanischen Sklaven gemacht, die man nicht mehr gebraucht hat. “to be sold a lemon” drückt aus, dass man die Katze im Sack gekauft hat.

Auch im Deutschen gibt es die Wendung “für dumm verkauft” zu werden. Deswegen kann ich auch durchaus den Drang von Frau Holtsch verstehen, diese Phrase absichtlich negativ zu übersetzen. Beim flüchtigen Überfliegen der Liste englischer Redewendungen kommt einem wirklich hauptsächlich negatives vor. Doch, dass dies in diesem Zusammenhang die Bedeutung ins Gegenteil verkehrt, dass ist dann wieder: Autsch!

Im besagten Buch und Zusammenhang kann der Autor, wenn er sein Salz wert ist, nur meinen, dass er überzeugt worden ist, dass es eine gute Sache ist. Die ursprüngliche Redewendung lautet “to be sold on something”, was auf Deutsch so viel heisst wie: ich bin davon überzeugt. Ich bin etwas verschrieben. Jeff Jarvis selbst verwendet die sehr selten verwendete, weil zweideutige, verkürzte und passive Variante. In typisch amerikanischer Eigenheit hat er die Redewendung so ver-slang-t, dass wir Mitteleuropäer nur mit detektivischem Feingespür die wahre Bedeutung der Aussage entschlüsseln können.

Um den Sinn zu entschlüsseln muss man dem Autor über ein paar Absätze folgen. Er stellt ein System der Vermittlung von privaten Kleinkrediten vor. Wer so einen Kredit braucht, muss sagen wofür und dann können ihn Geldgeber kontaktieren. Er nennt ein erstes Beispiel, das Bio-Küche zum Inhalt hat. Mit einem Augenzwinkern winkt er ab, weil Gemüse nicht sein Fall ist. Dann nennt er ein zweites Beispiel von einer Wirtschaftsstudentin, die mit dem Geld ihre Rechnungen bezahlen will. Diese Studentin liefert einen leidenschaftlichen Vortrag wie wichtig es doch ist, seine Bonität zu erhalten, gerade in Krisenzeiten. Und ist ist es logisch zwingend anzunehmen, dass Jarvis sagen will, dass er der Studentin hier beipflichten muss. Sein klassischer Aufbau der Argumentation ist: Vorstellung des Rahmens, Beispiel dagegen, Beispiel dafür. Conclusio.

Nehmen wir mal an, auch das zweite Beispiel wäre negativ zu bewerten und Frau Holtsch hätte somit Recht. Dies würde Jeff Jarvis als guten Autor deklassieren. All diese Absätze über die private Kreditvermittlung wären dann nur mehr füllende Zuckerwatte. Salopp gesagt: “ja, da gibt es was tolles, aber man wird da nur verschaukelt, man kann dem nicht trauen”. Dies würde wieder gänzlich dem Grundtenor des Buches entgegenlaufen, welcher nämlich ist, dass Internet und Vernetzung die positiven Revolutionen unserer Zeit sind. Wer Jarvis etwas kennt, wie z.B. von seinem This Week in GOOGLE Podcast mit Leo Laporte, der weiss, dass Jarvis pro-Web 2.0 ist.

Deswegen muss ich leider sagen: Danke für Ihr Kommentar Frau Holtsch. Wäre ich im Irrtum, würde ich ihn natürlich richtigstellen. Aber leider sind sie es, die irren. Da hilft es auch nicht, mich mit einer mir Schwäche unterstellenden Phrase herauszufordern.

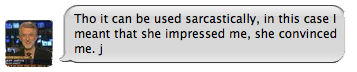

Update: Ich habe den Autor Jeff Jarvis auch selbst via Twitter befragt, hier seine Antwort: